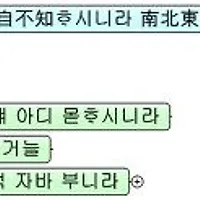

넷째 구(句)는 눈에 보는 일용(日用)의 평상(平常)한 일이니, 탈쇄구(脫洒句)로야 영산(靈山) 당일사(當日事)를 어루 잡아 이를지니라.

탈쇄(脫洒)는 조할시라.

조하다, 또는 좋다, 맑고 깨끗하다는 말이다. 그 말에 구(句)란 말이 붙었다. 노을 한 점도 없는 맑은 허공, 맑거나 깨끗하다기 보다는 '시원하다'는 느낌을 준다. 그러나 이 말은 맑은 허공이 아니라, '눈에 보는 일용(日用)의 평상(平常)한 일'에 걸렸다. 영산 그날의 일, 부처는 꽃을 들었고, 가섭은 웃음 마지 않았다. 탈쇄구(脫洒句)란 한 마디도 열쇠말이다. 언해의 말투를 읽는 열쇠말이다. 그런데 스쳐 지나가듯 툭 던지고 넘어간다. 구태여 설명하려 들지도 않는다. '조할시라', 이게 전부다. 이럴 때는 좀 막막해진다. 이걸 어쩌지? 아직은 때가 아니란 소리인가?

아무튼 이 것도 우연은 아니다. 긴 노래 이제 겨우 시작이다. 노래를 따라 가다 보면 느낄 때가 온다. 아! 그 소리가 그 소리였구나. 돌이켜 보면 영가의 노래가 본래 그렇다. '배움그쳐 하염없은 겨르로운 도인은', 그의 말을 툭툭 던진다. 이런 말투에 익숙하지 않다면, 첫 구절부터 막막하다. 서두를 것 없다. 몰라도 그만이다. 그러려니 하고 따라 가다 보면 편안해 진다. 이런 것도 이 말투의 맛이다.

복우산(伏牛山) 자재(自在 741-821) 선사가 마조(馬祖 709-788)의 편지를 전하려고 혜충(慧忠 675-775) 국사(國師)에게 갔다.

국사가 물었다.

국사: 마조스님은 어떤 말로 제자를 가르치는가?

복우: '마음이 곧 부처'라고 합니다.

국사: 그게 무슨 소리지?

잠시 있다가 다시 물었다.

국사: 그 밖에 다른 말은 없던가?

복우: '마음도 부처도 아니'라고도 하시고, 또는 '마음도 아니고, 부처도 아니고, 어느 것도 아니'라고도 하십니다.

국사: 오히려 적이 벌어졌네.

복우: 마조스님은 그렇다치고, 스님은 요즘 어떠십니까?

국사: 세 점(點)은 흐르는 물 같고, 굽은 건 벼 베는 낫 같네.

고려라는 나라, 나는 '세상에서 책이 가장 많았던 나라'라고 생각한다. 다른 증거야 댈 수 없지만, 적어도 불교 책만큼은 의심의 여지가 없다. 『선문염송(禪門拈頌)』이란 책도 그 증거 가운데 하나이다. 고려의 혜심(慧諶, 1178-1234)이 선에 관한 이야기를 모아 엮은 책이다. 중국이나 일본에도 비슷한 책들이 있다. 하지만 『선문염송(禪門拈頌)』은 그 어떤 책보다 훨씬 더 많고 자세한 이야기들을 담고 있다. 복우는 셋째 구절, '마음도 부처도 어느 것도 아닌' 구절을 탈쇄구(脫洒句)라고 부른다. 이런 이야기, 다른 책에도 잠깐씩 나오긴 한다. 하지만 『선문염송』의 이야기에는 비길 바가 아니다. 게다가 여러 종류의 주석서도 남아 있다. 책도 많았지만, 글을 다루는 기술과 능력도 대단했다.

예를 들어 '세 점(點)은 흐르는 물 같고, 굽은 건 벼 베는 낫 같네', 이 구절을 '마음 심(心)'의 글자 모양으로 풀이하기도 한다. 점이 세 개면 물 수(水)이다. 그 아래 낫이 하나 놓였다. 이건 충국사의 툭 던지는 말, 말장난이다. 그 늙은이의 '평상(平常)한 일'이다. 마조스님이야 그렇다 쳐도, 그대는 멋 부릴 것 없다는 투이다. 이런 것도 고려 만의 말투이다. 언해의 말투는 이 책의 말투, 고려의 말투를 닮았다.

무명실성(無明實性)이 즉불성(卽佛性)이니

밝음 없는 실(實)한 성(性)이, 곧 불성(佛性)이니

환화공신(幻化空身)이 즉법신(卽法身)이니

곡도같이 된 빈 몸이, 곧 법신(法身)이니

법신(法身)을 각료(覺了)하면 무일물(無一物)하니

법신(法身)을 알면, 한 것도 없으니

영가의 노래, 무명과 불성, 공신과 법신, 짝으로 시작한다. 익숙한 이분법이다. 즉심즉불(即心即佛)과 비심비불(非心非佛)도 짝으로 쓴다. '병도 없는데 병을 찾는 구절'이고 '약과 병이 서로 다스리는 구절'이다. '한 것도 없는' 구절, 탈쇄구(脫洒句)는 말하자면 제3의 구절이다.

충국사의 말, '오히려 적이 벌어졌네'는 유교사자(猶較些子)를 새긴 말이다. 언해불전은 이 말을 저렇게 새긴다. '벙을다'는 '벌어지다'의 옛말이다. 살짝 빗나갔다는 말이지만, 그만하면 됐다는 뜻도 담겼다. 제3의 구절, 이 것도 이 노래를 읽는 언해의 독특한 말투이다. 이런 말투의 뿌리랄까, 이게 그냥 나온 게 아니라는 말을 하려다 보니, 말이 길어졌다. 언해는 그냥 툭 던지고 넘어 간다. 세 점과 낫, 충국사도 그냥 툭 던지고 만다. 말이 길어질수록 벙을어진다. 툭 던지는 말에도 까닭이 있다. 엉겨 붙을 것 없다.

'세종과 함께 읽는 > 道를 證한 노래는' 카테고리의 다른 글

| 022_손과 익이 없으니 (0) | 2018.07.08 |

|---|---|

| 021_죄와 복이 없으며 (0) | 2018.07.08 |

| 007_01 조할시라, 세종의 추임새 (0) | 2018.06.20 |

| 020_깬 후에 비어 (0) | 2018.06.20 |

| 019_꿈 속에 명명히 (0) | 2018.06.20 |